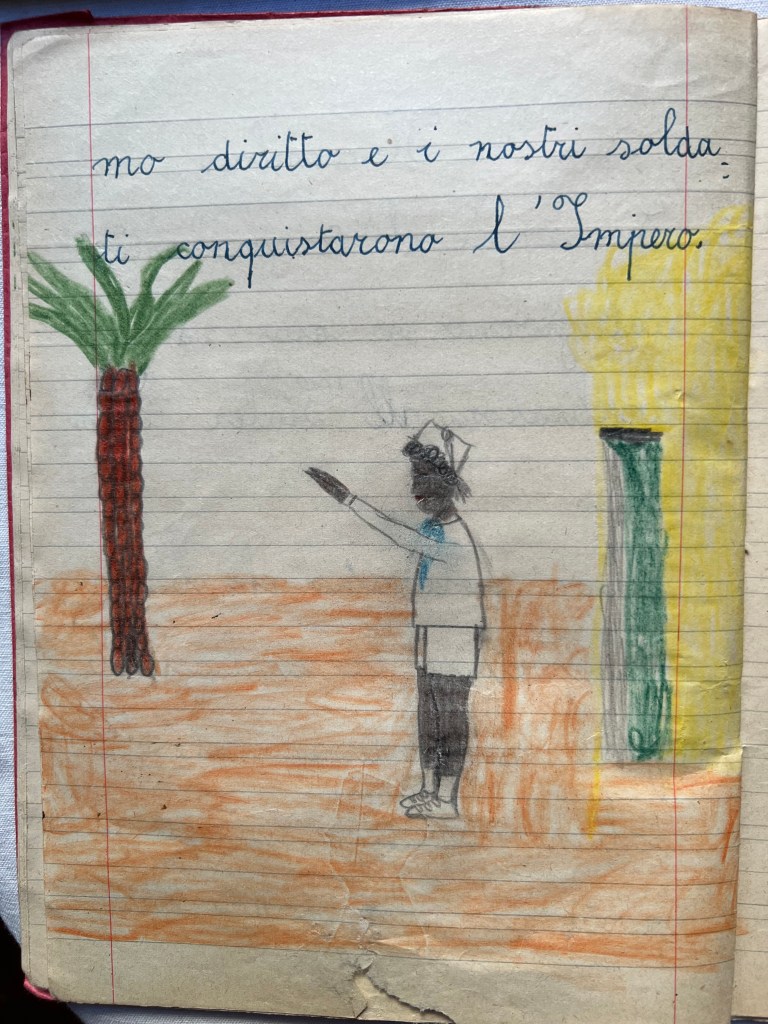

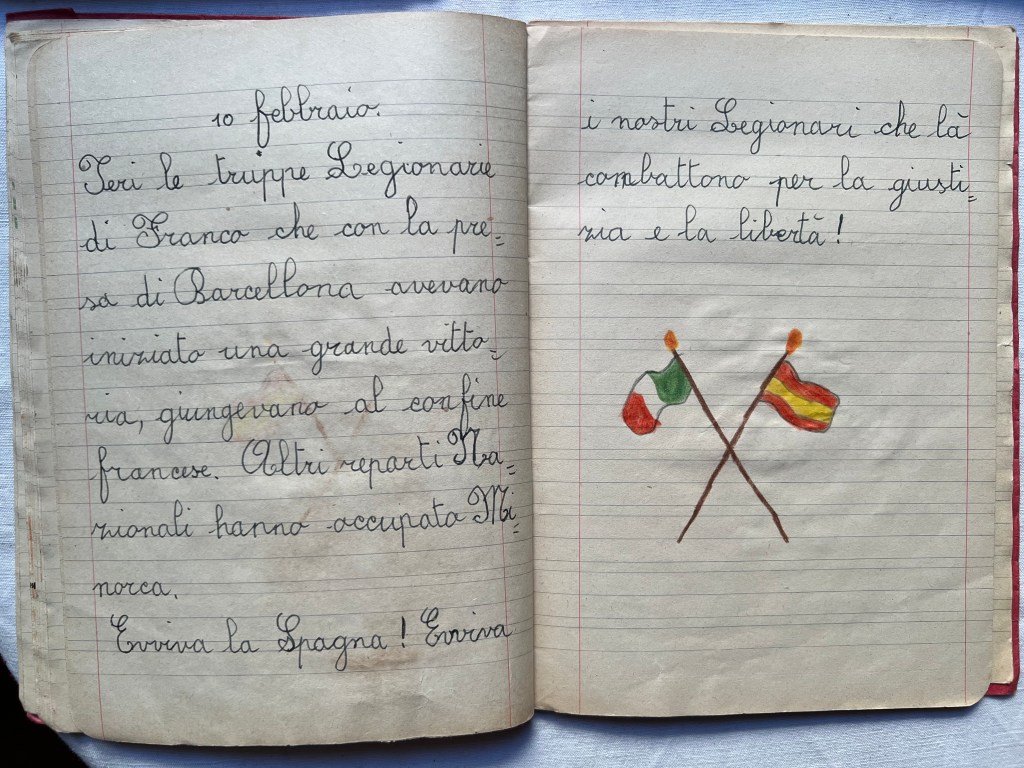

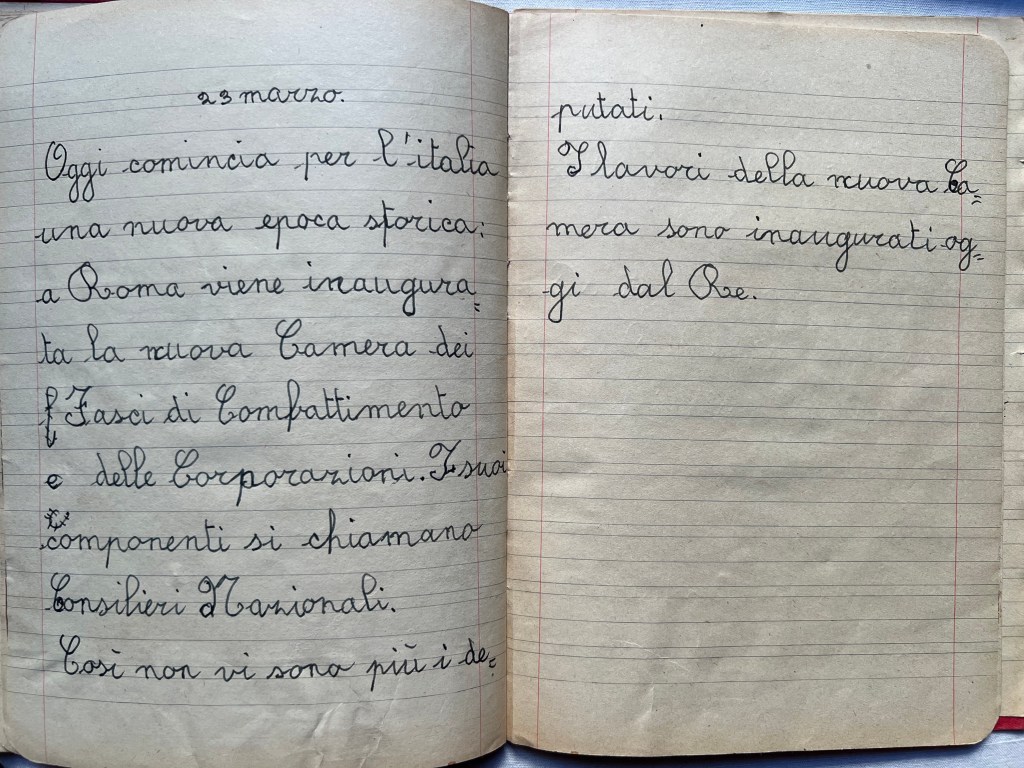

Per questo 25 aprile, qualche piccolo agghiacciante documento su come venivano indottrinati i bambini delle elementari sotto il fascismo (per fortuna poi la Luciana è diventata una sincera democratica, per quanto democristiana!)

Non so come sia nato lo slogan ma certo ora ce n’è bisogno, mentre nella mia infanzia e giovinezza era ovvio che questa festa nazionale appartenesse a tutti.

Quando mio papà spiegava la sua iscrizione all’ANPI dicendo che aveva «solo tenuto in mano un moschetto nei giorni della liberazione», era difficile fargli raccontare di più. Ora vedo che nel settembre 2005 di era messo a scrivere quei ricordi. Ma proprio in quel periodo è successa una cosa che l’ha interrotto (e questa è un’altra storia, come si suol dire). Non è andato oltre le prime due pagine, scritte a mano con la sua grafia minuta sul retro di fotocopie. Niente episodi eroici, niente rivelazioni storiche, niente intenzioni celebrative, semmai un certo senso dell’umorismo (il terzo paragrafo doveva intitolarsi «Formaggio e nostranèl»). Ma resta la prova che l’antifascismo era normale anche per un mite ventenne cattolico che era stato riformato alla leva e non aveva fatto il partigiano. Forse si stava un po’ schisci, per temperamento familiare, ma si ospitavano per la notte, prima che prendessero una barca, gli ebrei in fuga verso la Svizzera, dice la zia, e lo zio cui toccava la leva sotto la RSI scappò in montagna, fu arrestato e liberato per miracolo.

Siamo sulla sponda orientale del lago di Como (di quello che succedeva su quella occidentale già sapete).

Italia, Italia, cosa importa se si muore

28 aprile 1945 (?)

Il camion era fermo sulla strada circa all’altezza del sentiero che allora dalla via al Pontile di Coltogno (ora via Martiri della Libertà), fiancheggiato da un lato dalla vigna dei Pomi e dall’altro da vari orti, raggiungeva la Statale. Il motore era acceso, stava per partire, ma feci in tempo a salire sul cassone dove c’era già molta gente, partigiani, e anche dei giovani senz’armi. «Va’ e ritorna» era scritto sul camion e sul tetto della cabina era piazzata una mitragliatrice. Era diretto a Lierna, paese poco oltre il quale una colonna di tedeschi, ritiratasi da Bellano il 26 aprile, lasciata Varenna dopo uno scontro presso la stazione ferroviaria (con un morto per parte), si era fermata sotto la galleria prima di Olcio.

Lungo il tragitto, preso anch’io dall’euforia di quei giorni, sparai un colpo in aria con il vecchio moschetto che, con due bombe a mano, costituiva il mio armamento. L’otturatore aveva un difetto, il tubetto a nasello dopo ogni colpo doveva essere spinto in avanti, altrimenti il percussore non agiva. Un ragazzo forse di Noceno, che mi era vicino, volle il bossolo di ottone.

I tedeschi non avevano voluto arrendersi ai partigiani. Aspettavano gli americani e nel frattempo si era stabilita una tregua.

Arrivato a Lierna non trovai i compagni della squadra che dal pomeriggio dell’insurrezione (iniziata a Bellano il 26 aprile) aveva presidiato il posto di blocco sulla strada presso la stazione F.S. rimanendo anche tutta la notte. Mi recai vicino all’imbocco della galleria dove erano i tedeschi. Una mitragliatrice leggera era piazzata all’inizio della galleria. Nelle vicinanze si notava un gruppo di partigiani con divise nuove di color grigioverde e berretto con visiera, su cui spiccava una sgargiante stella rossa. Erano impazienti, avrebbero voluto attaccare i tedeschi, far saltare la galleria…

A quel punto il comandante partigiano Al (Aldrovandi) tenne ai presenti un breve discorso, invitando alla calma… «Di acqua ne abbiamo presa tanta, e ne dovremo prendere ancora…» (il tempo era alquanto minaccioso). Tra i comunisti qualcuno commentò: «Lo conosciamo. È bravo a tenere dei bei discorsi…»

Sotto la galleria era permesso il transito dei civili e a un certo punto scorsi Mario: arrivava da Milano in bicicletta, diretto a Bellano, e mi diede un passaggio: mi accomodai sulla canna della bicicletta, stando attento alle «uova» (le due bombe a mano che avevo in tasca, prelevate nella caserma dei carabinieri di Bellano il 26). Ci allontanammo e passando dal ponte della Valvacchera vedemmo i partigiani che lo stavano minando per precauzione, nel caso di tentativo tedesco di fuga verso la Valtellina. Non pioveva. Si sentiva un canto lontano: «Italia, Italia, cosa importa se si muore…»

Sventolando il tricolor bandiera

Dopo una notte di guardia al posto di blocco sulla statale, presso la stazione ferroviaria di Bellano, la mia squadra era andata alla caserma del Convitto per la colazione.

Il posto di blocco era stato da noi presidiato fin dal pomeriggio del 26 aprile, giorno in cui a Bellano era iniziata l’insurrezione. All’inizio circa del pomeriggio un interminabile suono della sirena del cotonificio Cantoni aveva dato l’annuncio. Tedeschi e fascisti si erano allontanati verso sud… Con il coscritto Antonio avevo fatto un giro passando dalla caserma dei carabinieri, aperta, nella quale ci lasciarono prendere alcune bombe a mano che mettemmo in tasca. Arrivammo poi alla piazza della stazione. C’era fermo un motocarro carico di moschetti. Li distribuivano, ne diedero uno anche a noi e fummo subito impiegati al posto di blocco. Un lungo palo sbarrava la strada in corrispondenza del sottopassaggio della ferrovia detto «la tomba». Dall’altro lato della strada c’era allora un piccolo garage.

Comandava la strada un partigiano armato di fucile mitragliatore, vestito in borghese, un montanaro della Val Varrone: ricordo che ai piedi aveva i tipici pedü di pezza, con suola a strati di stoffa cuciti tra loro e tomaia a punta, caratteristici della Valsassina e Val Varrone. Quando arrivava una macchina per passare, il palo veniva momentaneamente rimosso. Eravamo numerosi, ma, man mano che si avvicinava la sera e minacciava di piovere, qualcuno se ne andava per i fatti suoi. Io, Antonio ed altri rimanemmo tutta la notte. Passò il comandante della piazza «Renato», che scambiò con Silvestri, figlio di un ufficiale alpino, qualche parola sulla difesa del paese. Nella notte a un certo punto mi stesi un po’ sul cassone di un autocarro nel piccolo garage. Sentii arrivare l’Ettore (Bernasconi – marinaio medaglia d’argento).

Spari nella notte. Al mattino alcune donne delle case vicine ci portarono il caffè.

Andammo quindi al Convitto, grande costruzione un tempo adibita ad alloggio delle operaie del cotonificio, poi trasformata in caserma degli allievi ufficiali della Repubblica di Salò e ora sede del comando di piazza dei partigiani della … [55ª] brigata Rosselli.

Ci sedemmo vicino a un gruppo di giovani partigiani di Premana, evidentemente cattolici garibaldini. Notai infatti che portavano sulla giubba una piccola croce e la corona del rosario. Si misero a cantare «Soffia il vento, infuria la bufera…» Cantavano bene, i promàn (i premanesi) hanno il canto nel sangue. E, arrivati alla fine, quando «il fiero partigian» torna a casa vittorioso, anziché «la sua rossa bandiera» risuonò nella sala un poderoso «sventolando il tricolor bandiera»!

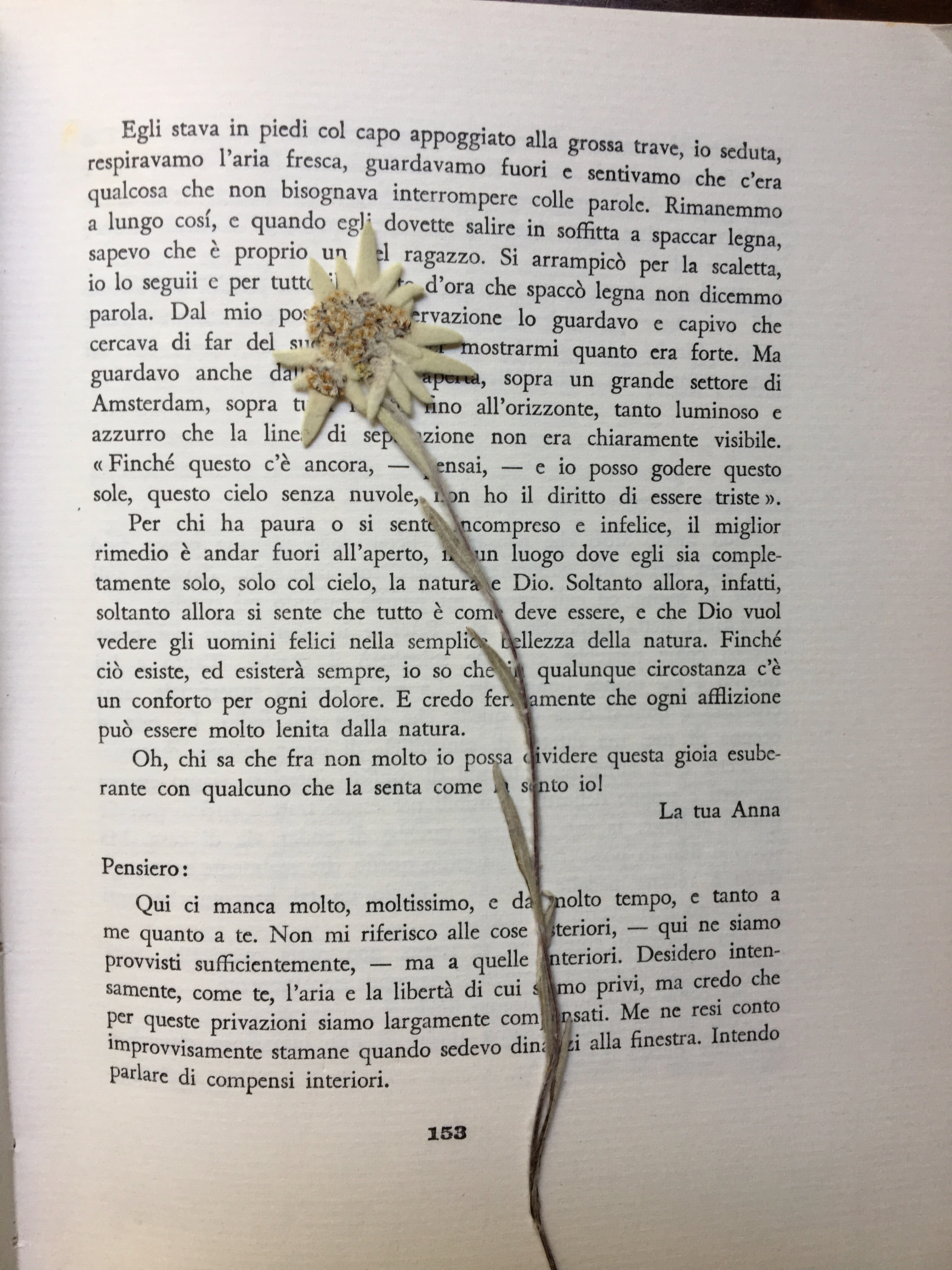

Potrebbe essere un altro scaffale da inventariare, quello dei libri d’epoca scovati in armadi ormai negletti. Einaudi, trad. di Arrigo Vita, 1957.

«Finché ciò esiste, ed esisterà sempre…» Sempre?

[per ernesto de pascale, 1958-2011]

l’estate dell’85, dunque, avevo diciassette anni. davo l’esame di maturità. andavo per la prima volta a londra, sola con un’amica, con l’alibi conservatore di un viaggio studio. vivevo in un paese piccolo, terminavo il liceo in una città piccola, non avevo una vita sociale degna di questo nome. attendevo di cominciare l’università in un concentratissimo buco nero di aspettative, frustrazioni, estasi adolescenziali.

ascoltavo la radio.

scoprivo tutta la musica che c’era perché me la raccontavano. non esisteva a priori, nella vita quotidiana non ne sentivo da nessuna parte. se la prima storia musicale a catturarmi era partita dalla morte di john lennon e la seconda narrazione sul tema era uscita dalla stilosissima scatola sonoro-visiva di mr fantasy, la terza affabulazione musicale ad agganciare qualcosa dentro di me monopolizzando emozioni cavate da un nucleo inesplorato fu raistereonotte. [e qui scusate se divido il post ma ho intenzione di dilungarmi.]

insomma avevo da anni in un cassetto questo negativo molto rovinato dall’aria antica, trovato sparso a casa dei miei. chissà come mai (non capendo un tubo di fotografia, si potrebbe dire), pensavo fosse ancora più vecchio di quel che realmente è, e pensavo di non conoscere la persona ritratta.

a quanto ho capito facendo una ricerca in base alle dimensioni, potrebbe essere un fotogramma di un rullino kodak 121 (pollici 1 e 5/8 x 2 e 1/2, in produzione dal 1902 al 1941) per una piccola macchina a soffietto.

una delle prime cose che ho fatto dopo aver messo le mani su uno scanner che riprende anche negativi è stato acquisire l’immagine (anche se devo ancora capire come acchiapparla intera, visto il formato strano – lo scanner vorrebbe solo 35mm).

facendolo per la prima volta ho sbagliato un’impostazione e l’immagine è apparsa sul monitor ancora in negativo. allora ho pigiato l’apposito comando per invertire il bianco e nero.

mi è apparsa una signora dall’aria familiare, che mi ha ricordato altre foto di famiglia.

con grande struggimento mi sono resa conto che era quasi certamente mia nonna, e per essere più sicura mi sono precipitata a identificare lo sfondo.

mia madre ritiene del tutto possibile che la foto l’abbia scattata il nonno alla nonna negli anni 20.

intanto la stampante fa elaborazioni proprie di quel freddo giorno d’inverno di tanto tempo fa.

(ho provato in tutti i modi, ma gli occhi non si vedono.)

altra mostra fotografica (in una milano stranamente invasa dai più vari sport a cielo aperto): dalla collezione alinari tutti i fascicoli della rivista camera work, sottovetro, aperti ognuno a una certa pagina, in modo da avere una panoramica dei fotografi pubblicati.

passando dalla visione delle photogravure al catalogo e allo slideshow che conclude la mostra, viene un po' di tristezza per la routine della riproduzione onnipresente e generalizzata di tutto, a cui ci si abitua lasciando i particolari e la qualità a un destino ignoto.

sul pittorialismo in sé in realtà sono rimasta un po' perplessa: forse emerge più la volontà di dare dignità d'arte alla fotografia imitando l'impressionismo che non un'idea di fotografia moderna e «specifica», che oggi si tende a collocare nella selezione del soggetto, in scelte di luce più originali ecc.

comunque in mostra c'è questa foto di steichen del flatiron building di new york (per appassionati: qui altre foto d'epoca del flatiron).

è il nuovo film di errol morris, su abu ghraib, visto a milano il 29.11 nella rassegna di filmmaker.

l'unico punto di partenza oggettivo per studiare l'accaduto sono le foto, e sulle foto em lavora ossessivamente: fin dai titoli le presenta e ripresenta, parla con chi le ha scattate, con chi era lì con chi le ha analizzate a posteriori. come sempre le sue interviste sono bellissime, tridimensionali, attente, e non si sentono mai le domande (tranne, come al solito, qualche sua precisazione quasi urlata fuori campo).

poi, un altro suo metodo ricorrente, ci sono le sequenze delle ricostruzioni. questa volta persino il «new york times» (sul cui sito morris tiene un blog) sembra suggerire che abbia un po' esagerato (recensione).

e per quanto io abbia amato la serie first person e i lungometraggi precedenti, è difficile non avere questa impressione. la scelta è di suggerire allo spettatore il peggio che le foto possano suggerire, pur con lo scopo condivisibile di mettere in discussione la moralità dei metodi definibili dall'esercito «procedura operativa normale».

dal blog, la teoria di errol morris sulle ricostruzioni nel documentario:

I used to tell people I was only re-enacting subjective accounts, I was never re-enacting reality, per se. Now I look at it differently. It is a part of an investigative process. I take a retrospective verbal account, and then try to bring the audience’s attention to a specific detail that will allow them (and me) to think about some detail, what it means, what it tells you about reality. It allows you to think about a scene in a different way.

non ho intenzione di parlare del libro di perec, ma è da un po' che penso al rapporto che si ha con gli oggetti e in particolare a come la «vita digitale» lo modifichi.

negli ultimi anni mi è successo di avere a che fare con moltissimi oggetti (fare/disfare case e/o personal belongings di qualcuno; shopping abbastanza compulsivo di cose nuove, forse causa reazione alle immersioni tra le vecchie, oltre a sufficiente disponibilità di reddito ed esposizione via web a velleitarismi di ambito, uhm, lifestyle) e parallelamente di cominciare a usare la fotografia digitale, vederne molta via internet ed essere attirata morbosamente dai siti che osservano cose (eg simply breakfast, what did you buy today, flickr in generale, ma soprattutto e prima di tutto heavy little objects: cercando il link per questo post ho scoperto che è ricominciato! sì!)

nel complesso, ho una maggiore attenzione alle cose nuove legato all'apprenderne l'esistenza in rete, e una maggiore attenzione alle vecchie legato a tentazioni di collezionismo. (entrambe collegate a un bisogno di evasione «oggettivizzato», una sorta di perversione, forse? o di «ritorno» dal websurfing: da una dimensione immateriale a quella materiale che ci contiene, e penso di non essere l'unica a sentire la frattura.)

non ricordo bene perché ho preso la piccola nikon, circa quattro anni e mezzo fa, ma credo sia stato per poter produrre facilmente immagini da mettere sul blog e forse anche perché speravo che la semplicità d'uso (immediatezza, portabilità, libertà di scatti infiniti) sbloccasse l'imbarazzato/insoddisfatto rapporto con la fotografia che – soprattutto causa imperizia tecnica – avevo fino a quel momento.

un risvolto imprevisto è stato la tentazione di guardare qualsiasi oggetto quotidiano «con un obiettivo», forse quello di trovare il suo valore aggiunto (estetico, sentimentale), forse di stabilire un distacco che favorisca la comprensione, l'assimilazione (per me funziona appunto così, col distacco – che ci vuoi fare).

la tentazione di fermo immagine-riproduzione riguarda non solo ma soprattutto le cose vecchie. seguono due esempi che mi stanno un po' ossessionando, in cui mi pare di aver ottenuto «qualcosa» (non una buona o bella foto, ma di aver estrapolato qualcosa dall'oggetto).

qui abbiamo: un oggetto ritagliato fino a essere irriconoscibile, un particolare più importante del'oggetto da cui viene e che sembra rappresentarne perfettamente l'epoca (illusione), un oggetto sfocato appiattito su uno sfondo sfocato fino ad alterare la percezioni delle superfici (profondità e grana).

qui abbiamo: un oggetto nuovo eppure vecchio (e viceversa), osservato a prescindere dalla sua funzione originaria, un manufatto giustapposto per caso a due elementi vegetali, una superficie dalla funzione sufficientemente astratta da non essere più il davanzale di una finestra, una macchia di colore (vernice della persiana) non degna di osservazione se non ritagliata così dall'obiettivo. esaltazione di filamenti, macchie, grana.

facoltà tanto disprezzata dai tempi di lalberoacuitendevilapargolettamanoilverdemelogranodaibeivermiglifior, tanto utile tornerebbe invece ora, quando l’utopia dell’enciclopedia dei morti di danilo kiš conforta solo a pensarci, a pensare che qualcun altro l’abbia pensata. quanti anni sprecati ad ascoltare ricordi altrui – quei ricordi del tempo di guerra cui mi attacco morbosamente, i ricordi di un’infanzia negli anni trenta, di una giovinezza negli anni cinquanta – senza scriverne una riga, ascoltando e dimenticando, ascoltando e dimenticando. (vedendo morire chi racconta.)

stasera a. mi ha raccontato di sua mamma piccola figlia di una famiglia belga nell’america di inizio novecento, nonché della mucca daisy e dei serpenti della virginia (che succhiavano il latte dalle tette della mucca); delle ragazze ebree sefardite – italiane nel senso di rodi – sopravvissute a buchenwald e conosciute in congo dopo la guerra, dove ancora potevano sperare in matrimoni combinati, quelle che non impazzivano.

aneddoti, storie, cose che da tanti anni sono cristallizzate in racconti. che nessuno ha ancora scritto, ma forse quando il narratore ha 77 anni bisognerebbe farlo, anche se può sembrare un epitaffio, se non è facile decidere come. (oppure rassegnarsi al tutto scorre, all’effetto non poi così effimero del racconto orale, alla natura transitoria dell’esperienza.)

sta sulla copertina dell'edizione adelphi dei già citati sillabari di parise perché pare che a lui piacesse molto. peraltro, piace anche a me.

sta sulla copertina dell'edizione adelphi dei già citati sillabari di parise perché pare che a lui piacesse molto. peraltro, piace anche a me.

in rete si può vedere parecchio cornell – webmuseum e tanti i musei veri: per esempio moma, national galleries of scotland, reina sofia, national gallery di washington.

da leggere: qualcosa dal new yorker.

solo nel 2011 sono arrivata al libro di charles simic su cornell, dime-store alchemy (ed. it: il cacciatore di immagini)